Он мог бы жить за границей, а выбирает Дедовичи. Дедовичи о чем не говорят вслух

Тихий райцентр (Дедовичи, Россия)

Дедовичи -тихий провинциальный райцентр Псковской области, куда не поедут туристы, потому что ничего примечательного в городе нет. Одноэтажные дома, напоминающие больше деревню, без благоустройства, разве что вода не в колодцах, а в колонках на улице, да все больше появляется газовых плит на кухнях для готовки, а отопление все также - дровами. Да, есть железнодорожная станция, на которой останавливаются поезда, следующие в Санкт-Петербург, да и то не все, а если и останавливаются, то стоянка крохотная: 2-3 минуты. Еще есть льнозавод, который работает, наверно, после сбора урожая, потому что тихо на его территории, не видать людей, разве что сторож скучает, греясь на солнышке. Когда-то был большой военный лесозавод, на котором военным было только начальство, да поставки осуществляли военным строителям. Но после реформы в армии, его, как военное производство, реорганизовали, и теперь работает, но как-то не очень живо. Как и подобает райцентру, самые большие здания администрации, да построенные при советской власти универмаг, столовая-ресторан, с которыми не знают, что делать: и бросить не бросишь, и потребности в них нет.Удивительно, но в Дедовичах не было церкви. Видно, отношение к Богу тоже характеризует городок как таковой. Ведь город не молодой, станцию построили в начале прошлого века, когда строили железную дорогу.Только в перестройку перестроили жилой дом в церковь, но он сгорел. Потом передали церкви здание бывшего кинотеатра, долгое время пустовавшего. На благое дело хоть так. Так и стоит теперь в центре стандартный кинотеатр 50-х годов, с небольшой маковкой купола. Есть где людям покреститься.На окраине города на высоком берегу Шелони стоит памятник погибшим в годы войны. Отсюда открывается прекрасный вид на псковские дали, на виднеющуюся усадьбу Красные горки. Это деревня, стоящая в нескольких километрах от Дедовичей. Старое название усадьбы Княжьи горки. Владельцами были несколько княжеских родов, последней владелицей имения была М. А.Строганова. Усадьба во многом запущена, в ней расположены больница. Интересна церковь во имя Святого Пророка Илии. Построена она в духе русского классицизма в середине XIX века, очевидно, в честь победы над Наполеоном, о чем говорит ее архитектура и барельеф. Говорят, один из владельцев усадьбы дослужился до звания генерал-майора, служил в русской армии. Интересен и господский дом. Восстановить бы все в прежнем виде, какое красивое место для отдыха! Здесь ведь есть и прекрасный парк, пруд. Но без хозяйского глаза - запустение.Раньше река Шелонь была полноводной,богатой рыбой. а теперь можно перейти ее вброд, потому что перегородили ее плотиной недалеко от Дедовичей, построили Псковскую ГЭС, а рядом с ней благоустроенный поселок Пионерный, который также входит в состав поселка Дедовичи. Вот такой он районный центр, в котором живут, трудятся люди, со своими бедами и радостями.

turbina.ru

Он мог бы жить за границей, а выбирает Дедовичи - Сюжеты

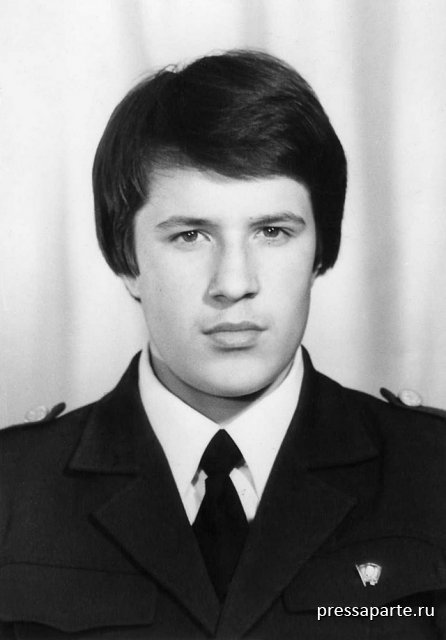

В конце минувшей зимы в знаменитые Серболовские леса в Дедовичском районе Псковской области была организована настоящая экспедиция, снежный десант к месту, где несколько лет назад поисковики из отряда «Бригада 60» обнаружили партизанскую типографию, которая работала на весь знаменитый партизанский край. Много участников, транспорт, питание, другие не заметные стороннему глазу вопросы. Снежный десант прошёл на «ура!». И подтолкнул жителей Дедовичского района к инициативе получить звание «Край партизанской и воинской славы». Но за организацией и поддержкой и снежного десанта, и других по-настоящему патриотических акций в Дедовичах стоит человек, с которым Pressaparte.ru и хочет познакомить читателей.

Он один из немногих людей в Псковской области, который вот уже долгие годы просто помогает людям жить. Как умеет, как может, как понимает свою жизненную направленность. Почти двадцать лет назад Игорь ТАРАСОВ обрёл в Дедовичах – посёлке, расположенном в северо-восточной части Псковской области - истинных друзей. И вместе с ними – практически вторую родину, какой стала для него Дедовичская земля. В последние, трудные годы он – успешный предприниматель, руководитель целого направления в бизнесе – пытается вернуть людям, проживающим здесь, веру и перспективу жизни в родных местах. Зачем? Почему он это делает?

Военный городок в Пскове позаботился о его детстве

Сам он даже не задумывается над этим вопросом - зачем просто так помогает людям? Не задумывается потому, что это состояние - часть его жизни, его убеждение, личная философия – в этом он сам. С самого детства. Его родители рассказывают, как однажды, когда Игорю было одиннадцать лет, они ехали на речку в Корытово, есть такой пригород в Пскове. Возле магазина, где дорога идёт под горку, остановились, родители вышли из автомобиля в магазин, а сын остался ждать. Рядом встала машина с двумя пожилыми супругами, женщина в салоне, а мужчина тоже скрылся за дверью магазина, забыв поставить машину на ручной тормоз. Авто потихоньку покатилось вниз по склону, набирая ход, женщина - в крик, другие прохожие рты раскрыли, а Игорь быстро выскочил из машины родителей, догнал набирающий ход «Москвич» и ручником остановил его. Уже в старших классах, как обычно по зиме, играли в хоккей на льду реки Мирожки, а у дамбы лёд всегда был тоньше, в эту промоину провалился младший мальчишка. Игорь лег на лёд и ползком к краю за воротник вытянул пацана, тому потом от мамки попало. А Тарасов спокойно пошёл играть дальше. Закончил восьмилетнюю тогда 5-ю школу Пскова, 9 и 10-й классы – в 7-й средней школе, стоящей прямо на берегу реки Великой.

Так и повелось: помогать для него – это не из области героического и раз в год для торжественного альбома, а повседневная норма, закреплённая детством, юностью и каждым днём жизни. Ведь родился Игорь в семье военного – отец посвятил себя службе в 76-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Всё окружение семьи – военные, соответственно, и детство его можно назвать настоящей школой - армейская обстановка способствовала. Дисциплина, порядок во всём, трудолюбие – в таких условиях эти качества прививались быстро.

- У отца все друзья из военнослужащих, поэтому кто свой, кто чужой, кто хороший, а кто плохой - там определяли четко и быстро, - рассказывает Игорь Тарасов. - И у меня в жизни так всё и складывается, как привык в те годы. Среди друзей много тех, кто прошел Афганистан, Чечню, военную службу в разных точках - эти люди не предадут. Мои двоюродные братья тоже служивые, дочь – офицер силовых структур. Я и сам думал о карьере военного.

Срочную служил, как положено, два года в зенитно-ракетных войсках, уволился сержантом. Быть военным ему нравилось, да и детская подготовка помогала. Помнит, как в старших классах школы подбивал своих друзей на марш-броски до деревни Выбуты: 12 километров туда – столько же обратно – так они к армии готовились. Служба помотала по свету: Самара, Пенза, Байкал, Казахстан – боевые дежурства, стрельбы - это была армия Советского Союза. Планировал вернуться на службу в офицерских погонах, но судьба распорядилась по-другому.

Когда уже нет вариантов, их просто нужно увидеть

В стране в начале 90-х начался развал, из армии тогда стали уходить массово, вообще никто не понимал: что страну ждёт дальше. Игорь Тарасов окончил механико-машиностроительный факультет Псковского политехнического института и оказался перед сложным выбором, что делать дальше. Надо было работать и кормить семью.

А как и где это начать делать в разваливающейся на глазах стране? То был сложный вопрос для молодого человека с дипломом инженера-технолога. Вариантов - вообще не было никаких.

- Получилось так, что поехали на Украину – на родину жены, - вспоминает Игорь Евгеньевич. – В Мукачево случайно познакомился с человеком, который одним из первых создал там автотранспортное предприятие, и ему нужны были амбициозные люди. То есть молодой человек, с мозгами, без знакомства через пап и мам, а тот, кто хочет добиться всего своей головой. Он меня пригласил к себе на работу. Там я и научился реально «рулить» предприятием. Жена стала работать медсестрой. Но прожили на Украине не очень долго, вернулись в Псков. И уже в 1995 году я начал строить свой бизнес.

Дело, начатое Игорем, стало успешным. Партнёры за границей. Производство высококачественной обуви. Торговая сеть. Тарасов проводит обувные выставки даже в столицах. Развитие по Тарасову – это опытные кадры, на которых можно всегда понадеяться, полноценная самоотдача и доверительные отношения с партнёрами – эти факторы всегда ему помогали и помогают, особенно в нынешние сложные времена. А решающими в успехе, считает он сам, стали качества, полученные им от мамы, Нины Ивановны. Спокойствие и рассудительность, способность воспринимать людей – выслушать, представить картину, понять, кто перед тобой, и потом четко принять решение: твой это человек либо с ним нужно разойтись в разные стороны. И от отца, Евгения Андреевича: четкость, понимание ситуации и скорость принятия решений.

В Дедовичах он дома

Он считает, что прибыльные предприятия могут и должны были давно появляться в российских регионах. Не исключение и Псковская область, и отдельно взятые районы. И предприятия эти должны быть местными. В том числе и в Дедовичском районе, который давно стал для Тарасова домашним, своим.

- Дедовичский район с точки зрения экономики очень перспективен, - уверен Игорь Евгеньевич. - Для развития, для расширения инвестиций здесь есть все. Самое главное - территории. Плюс энергоресурсы. Здесь живут опытные люди, в том числе с уникальными техническими специальностями. Сюда при грамотном подходе обязательно пойдет инвестор. Только надо создать хорошую среду для привлечения экономически выгодных проектов. А заинтересовать инвестора можно только в одном случае, если район не останется где-то «на задворках империи», а будет активно себя продвигать и позиционировать.

За инвестиции идет настоящая война. И надо биться. Если сидеть и ничего не делать, то никакой инвестор не придет.

У Дедовичского района к тому же есть очень хороший хозяйственный опыт. В советское время здесь работали четыре молочных завода – сегодня один. Действовали такие мощные организации как «Сельхозхимия», «Сельхозтехника», «Райсельхозэнерго», «Псковэнергомонтаж». 250 человек работали в мелиоративной организации. Промкомбинат, на котором 150 человек персонала производили полиэтиленовую пленку, полиэтиленовые трубы. Теперь, к сожалению, этого производства тоже нет. Но инфраструктура и возможности возрождения не потеряны окончательно. Для того чтобы вложения заработали быстро, Дедовичский район подготовлен. Здесь хорошие подъездные пути: и автомобильные, и железнодорожные. Сильная энергетическая основа: тепло, электроэнергия. Решены вопросы с водой, с очисткой сточных вод – есть хорошие канализационно-очистные сооружения производительностью 7 тысяч кубов в сутки. Не надо думать об источниках питьевой воды. Есть и хорошая инфраструктура: гостиница, центр досуга, два детских сада по 280 мест, две школы, большой жилищный фонд.

Да, есть проблемы, которые созданы отчасти неумелым руководством. Есть ошибки, которые совершались где-то в столицах, а все последствия свалились на головы жителей регионов. Закрытие и исчезновение предприятий, безработица и бегство людей из родных мест в поисках лучшей доли, бесперспективность территорий для молодёжи и много других сотканных из малых человеческих проблем и настоящих трагедий.

- Мы должны привлечь внимание к Дедовичскому району - здесь проблемы, - убеждён Игорь Тарасов. – Надо говорить о ГРЭС, выдвигать этот вопрос на первые позиции - мы должны Псковскую ГРЭС спасать. Там трудились 1200 высококлассных специалистов - сейчас всего около 300 человек. Станция работает в «самоварном» режиме, то есть энергоблоки просто «кочегарят» сами на себя, приносят убыток. Если бы поселок обогревался какой-нибудь другой котельной, ГРЭС уже была бы закрыта. А если так случится – это будет беда, трагедия, которую нельзя допустить. И главная задача и по спасению станции, и по возрождению всего Дедовичского района, и по созданию перспектив для жизни людей, лежит на плечах главы района – это однозначно. Он ни дня не должен спокойно в кресле сидеть: вперед, искать инвесторов, привлекать идеи, людей, обращаться к губернатору. За свой район, за каждого человека нужно драться.

Ключевое слово в его жизни

Игорь Тарасов уже давно это делает благодаря своему беспокойному характеру, той закалке, которую получил в военной семье, жизни в военном городке. Он способен на поступки с самого детства. Когда познакомился со своими друзьями, живущими в Дедовичах, ему было радостно видеть, каким мощным и красивым был посёлок и район. Он с 90-х годов периодически живёт и работает в Дедовичах, знает тут многих, и его имя известно.

Но в последние годы Тарасову больно смотреть, как сильный когда-то район на глазах увядает. Все эти годы по мере сил он старается помочь, поддержать.

Рассказали, что жители одной из деревень берут воду из ручья – он покупает кольца для колодца и привозит прямо в деревню – сейчас здесь есть колодец. Кому-то дерево спилить, нависшее над домом, кому-то из дедов доставить 15 листов шифера для протекающей крыши.

Делает подарки детям, помогает школам, больнице, привозит артистов и художников, вместе с неравнодушными людьми открывает памятники. Он инициатор проведения Снежного десанта школьников и молодёжи и традиции проведения легкоатлетического пробега в поддержку получения районом звания «Край партизанской и воинской славы». Поисковики благодарны ему за помощь в проведении поисковых операций – они продолжатся и нынешней весной, и летом.

- Зачем мне всё это? Перед дедами и родителями ответственность, перед людьми, которые пережили страшное, но выстояли, построили нам страну, чтобы мы жили, - отвечает Тарасов. - Один дед канул на полях войны, и бабушка одна воспитывала моего отца, его сестру, была ещё и старшая сестра у них, но она умерла от голода во время войны. Отец воспоминает, что их спасло то, что недалеко был военный госпиталь, раненые бойцы, кому-то из детей котлету давали, кому-то кашу - вот так и выжили. Другой дед здесь в оккупации партизанил.

Поэтому и помогает, отдаёт всего себя, тем более что дома, дорогие машины, квартиры, яхты его давно не интересуют. На самом деле он давно считает себя жителем Дедовичского района, и жена, Ольга, не против совсем переехать в Дедовичи, тем более что и профессия у неё нужная – медицинская.

- На тот свет я на «мерседесе» не уеду, - совершенно серьёзно говорит Игорь Тарасов. - Дочери с зятем отдал дом, все, что у меня было. Живу в Пскове в простой старой «двушке» на пятом этаже рядом с храмом Александра Невского, которую купил для себя и жены. У папы дача есть, я летом приезжаю к нему, чтобы помочь.

Заметьте, слово, которым закрывается этот материал – ключевое, и оно не ставит точку, а говорит о желании Тарасова и дальше этим заниматься.

Игорь ДОКУЧАЕВ,

Фото из личного архива Игоря Тарасова

«Прессапарте»/Pressaparte.ru

pressaparte.ru

как работает настоящий сельский телеканал

"Добрый вечер! Снова с вами телеканал Студии Альфа!" – такую фразу жители Дедовичей слышат каждую пятницу вот уже 17 лет. Мало кому из федеральных каналов удалось продержаться такой срок в эфире, а похожие крошечные телеканалы либо давно закрылись, либо стали частью какого-то другого, большого ТВ. Так что дедовичский телеканал – возможно последнее в России сельское телевидение.

"Студия-Альфа" – по-настоящему "семейный" бизнес. Главный редактор канала – Валентина Гей. Ее муж Александр – технический специалист. Дочь Татьяна Яковлева – ведущая и корреспондент, а невестка Ирина Яковлева – монтажёр и оператор.

При этом ни ведущие, ни другие сотрудники не получают на канале зарплаты не зарабатывают денег на рекламе. Из-за нехватки финансирования главный редактор сама стоит за камерой, главный технический специалист в основное время работает на дедовической ретрансляционной станции, а монтажер Ирина верстает местную газету. Ведущая Татьяна признается, что деньги в семье зарабатывает только ее муж, который работает вахтовиком на севере, добывает нефть и газ.

Татьяна Яковлева в эфире

Татьяна Яковлева в эфире Даже основная камера, которую использует телеканал — подарок. Ее в качестве приза "альфовцам" вручили, когда они получили журналистскую премию "Сезам" за документальный фильм о своём крае.

"Это было в Санкт-Петербурге, столько народу, такие матерые журналисты! И мы, маленькая телекомпания, – вспоминает телеведущая Татьяна Яковлева. – Я рассказала, как мы живем, как мы полгода (на то время) не получали зарплату. Но сказала, что мы из партизанского края, стойкие, держимся. И эти мои слова вызвали слёзы у ведущей Светланы Сорокиной, она расплакалась".

"Студия" сельского телеканала располагается в маленьком номере поселковой гостиницы: ее хозяину нравится передачи "Альфы". Прическу ведущей делают бесплатно в местной парикмахерской. Вместо телесуфлера (специального экрана, куда проецируется текст, который читает ведущий) — листы бумаги.

"Местные коммунисты смогли выделить нам из своего бюджета 30 тысяч в месяц. И всё! И больше денег взять неоткуда", – честно рассказывает о бюджете канала Валентина Гей.

Из этой суммы "Альфе" нужно заплатить налоги, оплатить транспорт и технические нужды. И, если после этого что-то останется – тогда уже заплатить себе зарплату. Но как правило на зарплату не остается ничего: в последние месяцы денег не хватает даже на аренду офиса. На съёмки, встречи и интервью телевидение ходит пешком и ездит на общественном транспорте, а и оператор, и корреспондент часто бывает в одном лице.

Валентина вспоминает, что три года назад, когда денег не стало вообще, "Студия Альфа" объявила о намерении прекратить вещание. Но тогда на них буквально обрушился поток писем и звонков с просьбами продолжать работу.

"Мне кажется, что телевидение – это последняя инстанция для наших дедовичан. Если они где-то ходят по инстанциям, просят, один раз, другой, и у них не получается, – они обращаются к нам, и всё время со словами: "Больше не знаем, куда!" – говорит Валентина. – Телевидение – палочка-выручалочка!"

Валентина Гей отправляется на съемки

Валентина Гей отправляется на съемки Просмотр выпуска местного ТВ в Дедовичах напоминает премьерный показ в кинотеатре: зрительный зал всегда набит битком. А потом весь посёлок будет смотреть и обсуждать: кто что сказал, кто как выглядел.

Телевизионный сигнал с дедовичской телевышки хотя и с трудом, но долетает до соседней деревни Красные горки. Здесь у "Студии Альфа" тоже есть целый фан-клуб: тоже смотрят новости и обсуждают увиденное.

"У нас есть в "ВКонтакте" группа Татьяны Яковлевой, мы по несколько раз пересматриваем эту телепередачу! Мы очень довольны, что у нас есть такая телепередача, из которой мы знаем о жизни в районе!" –рассказывают местные жители.

С точки зрения "большого" ТВ, дедовичское, возможно, кажется слишком простым. Но, видимо, это тот самый случай, когда содержание гораздо важнее формы.

"Мы – деревенское телевидение, – без доли иронии говорит Валентина Гей. – Если ты снимаешь местных – будь любезен показать как следует! А то потом тебе обязательно выскажут: а что это меня снимали-снимали, а потом – раз, и я просто мелькнул! Поэтому мы, видя обиду наших зрителей, стараемся их по полной программе показывать".

За час в передаче иногда бывает до семи материалов, снятых на прошедшей неделе.

"Мы сейчас думаем о том, что будем пытаться в интернет уходить, создавать интернет-телевидение, – рассуждает Валентина Гей. – Может, тогда и проще будет, меньше будет затрат. Но мне хочется, чтобы дедовическое телевидение всегда было. У меня уже есть продолжатели, свои ученики".

"Зато я занимаюсь своей любимой работой, она мне приносит удовольствие, – говорит Татьяна. – Меня узнают на улицах, молодежь, старички, дети, говорят: "Вот, смотри! Это же она! "Студия Альфа", наша ведущая! А иногда даже автограф просят".

www.currenttime.tv

Дедовичи - это... Что такое Дедовичи?

| Поселок городского типа Дедовичи |

Де́довичи — посёлок городского типа в Псковской области. Административный центр и крупнейший населённый пункт Дедовичского района. Составляет Муниципальное образование «Дедовичи» со статусом «городское поселение» (в границах пгт).[2]

Расположен в 130 км восточнее Пскова в бассейне реки Шелонь. Одноимённая железнодорожная станция на линии Дно — Новосокольники.

История

Основан 11 сентября 1901 года, при строительстве железной дороги, на месте погоста Высокое. Название — по наименованию ближайших деревень (Большой Дедовец и Малый Дедовец). Статус посёлка городского типа — с 1967 года.

Во время войны был центром Партизанского края. Около него партизаны вели активные боевые действия с немцами.

План генеральной застройки посёлка (50-е годы XX века) выполнен архитектором Б. В. Кленевским.

Население

Численность населения

Экономика

Среди предприятий посёлка — льнозавод, промкомбинат (выпускает полиэтиленовую плёнку, трубы, перчатки), молочный завод, хлебокомбинат. Псковская ГРЭС. Лесхоз, леспромхоз.

В посёлке планировалось строительство завода по производству белёной химико-термомеханической целлюлозы мощностью 600 тыс. т в год (крупнейшего целлюлозного предприятия на северо-западе России), а также картонной фабрики. Стоимость проекта, который собирались осуществлять компании Andriz AG и Estonian Pulp, оценивалась в 800 млн евро.

Достопримечательности

- Вблизи посёлка, в деревне Красные Горки — усадьба «Красная Горка» (XVIII—XIX века).

- В районе, в деревне Острая Лука — братская могила 4-й Ленинградской партизанской бригады, где похоронен пионер-герой Лёня Голиков.

Ссылки

Примечания

- ↑ 1 2 Информационно-аналитические материалы об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года в Псковской области Приложение 3. Численность постоянного населения муниципальных образований Псковской области

- ↑ Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» Поправки от 03.06.2010 № 984-ОЗ.

- ↑ РГАЭ, ф. 1562, оп. 336, д. 1248, лл. 83—96.

- ↑ Перепись населения СССР 1959 года

- ↑ Перепись населения СССР 1970 года

- ↑ Перепись населения СССР 1979 года

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу

- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. ТОМ 1. 4. Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населенных пунктов — районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи и более человек

- ↑ Оценка численности постоянного населения Псковской области на 1 января 2010 года

dic.academic.ru