Содержание

Где в пригороде Москве жить хорошо: лучшие города-спутники столицы

22.08.2018

Получить бесплатный билет на выставку «Недвижимость от лидеров»

В нынешней экономической ситуации перед людьми часто встает выбор – где лучше жить — в маленькая квартире в пределах МКАД или в просторной в Подмосковье. Особенно об этом часто задумываются семьи с детьми.

Кроме того, для некоторых семей лучше жить несколькими поколениями под одной крышей, а значит у них возникает необходимость в покупке частного дома или таунхауса, что почти наверняка означает переезд в Московскую область.

Застройщики это прекрасно понимают и активно застраивают города-спутники Москвы качественными и комфортными новостройками на любой вкус.

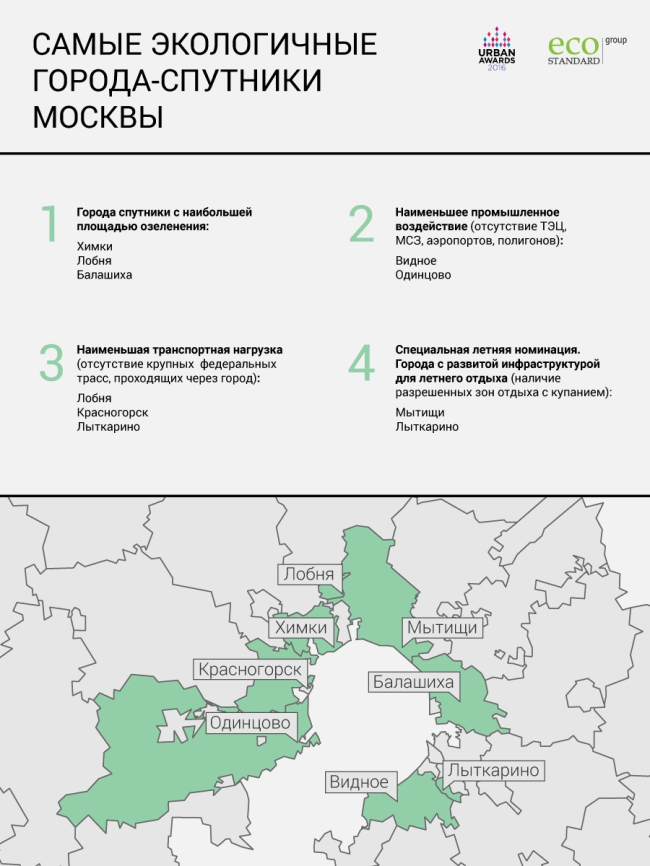

Также при переезде важно учитывать транспортную доступность, социальную инфраструктуру и экологическую обстановку в пригороде Москвы. Здесь мы собрали восемь самых удобных городов-спутников, где лучше всего жить.

Чтобы выбрать для себя подходящую новостройку в пригороде Москвы, приходите на выставку «Недвижимость от лидеров», которая пройдет в Гостином дворе.

Чтобы попасть на мероприятия, необходимо получить бесплатный билет.

Получить бесплатный билет на выставку «Недвижимость от лидеров»

Где в пригороде Москвы жить хорошо: лучшие города-спутники столицы

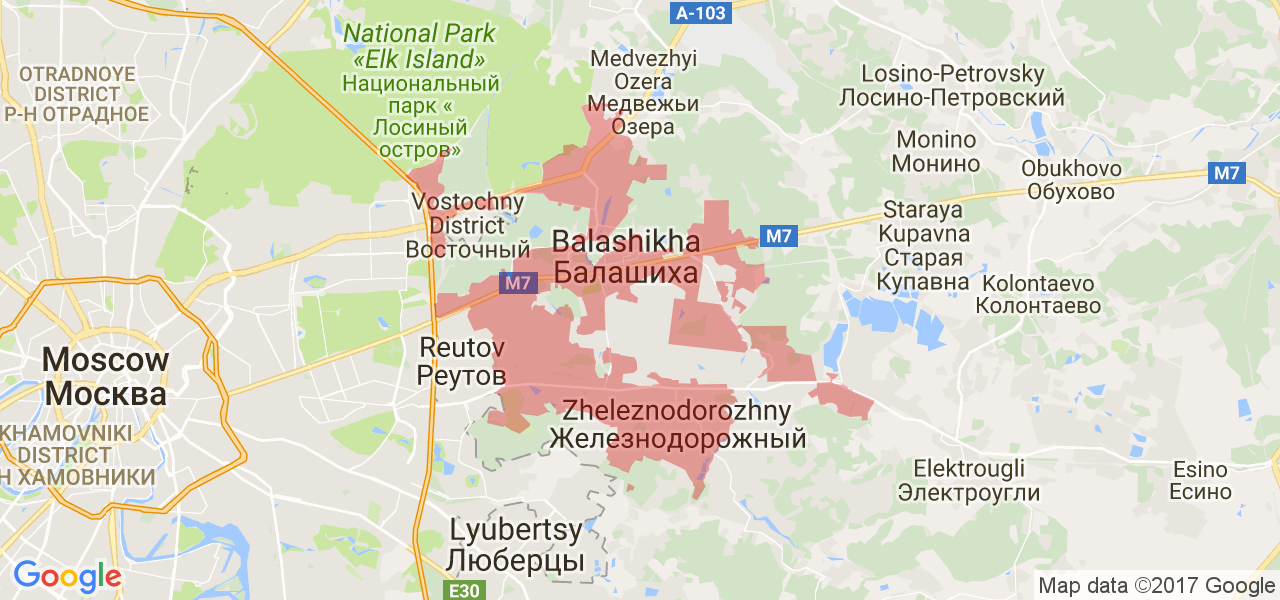

Балашиха

Балашиха – один из самых крупных городов-спутников Москвы, здесь живет более 240 000 человек. Это дает как минусы, так и плюсы.

По количеству учебных заведений, достопримечательностей, торговых центров и ресторанов она оставляет позади другие пригороды Москвы, но бурная застройка и экономическое развитие привело к сложностям с экологией и транспортной доступностью.

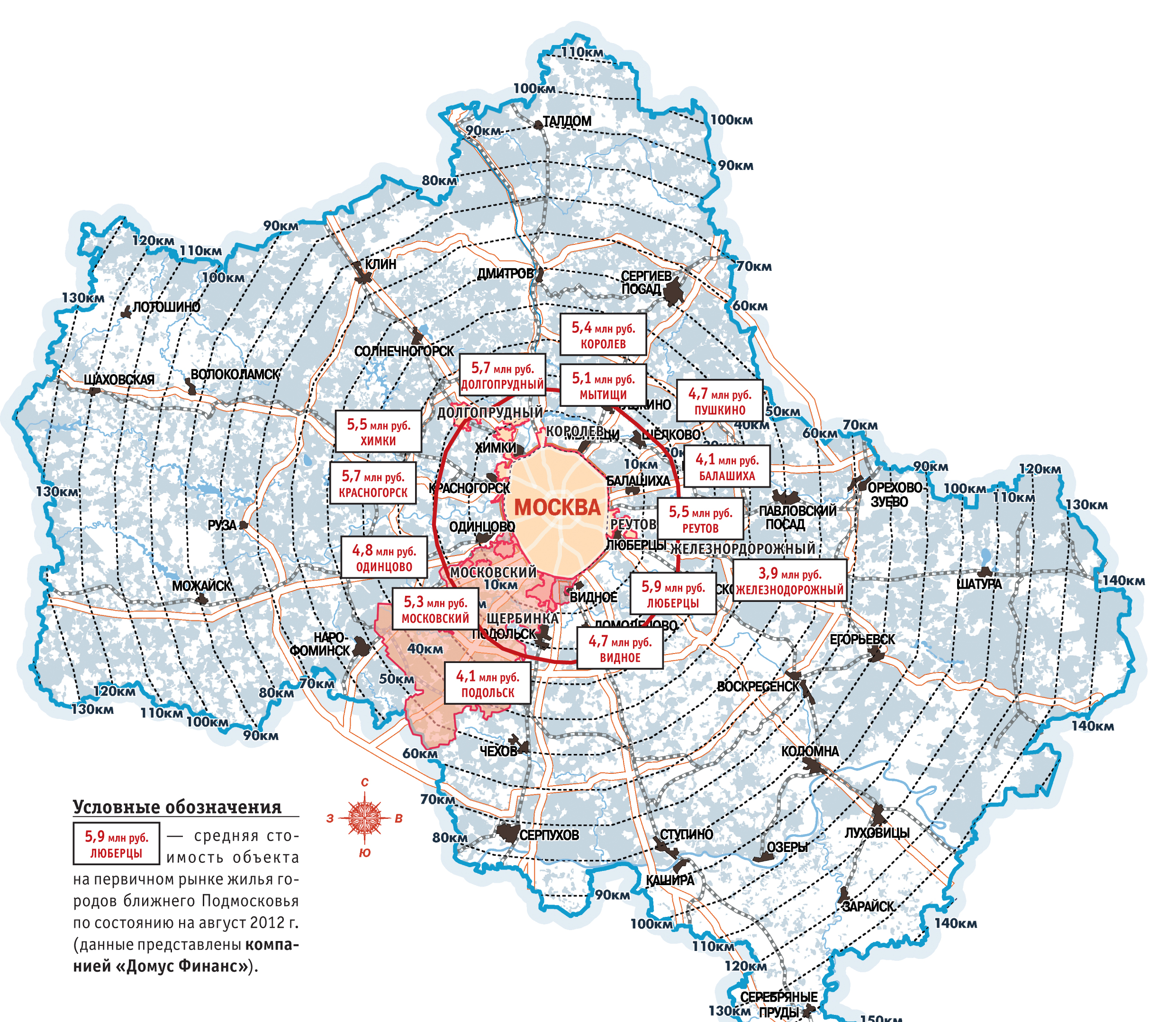

Пожалуй, главное почему в Балашихе покупают квартиры – это более доступная цена по сравнению с другими городами Московской области.

Красногорск

В Красногорске находится штаб-квартира Правительства Москвы, а экология и красивые виды являются визитной карточной этого пригорода Москвы.

Красногорск находится в 1 км от МКАД по Волоколамскому шоссе, а на его территории проживает около 132 000 человек.

Здесь есть небольшая проблема с детскими садами, но что касается школ, спортивных клубов здесь в избытке. Кроме того, в городе-супнике Москвы есть несколько филиалов столичных вузов и большое количество торговых центров, что делает жизнь студентов еще лучше.

В этом пригороде Москвы есть свой гольф-клуб, школа верховой езды, мотокроссовый трек, бассейн и стадион с искусственным льдом «Зоркий», неподалеку работает крупнейший в Европе всесезонный горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ».

Люберцы

На сегодняшний день Люберцы считаются самым перспективным пригородом Москвы. Несмотря на то, что экология здесь не самая лучшая в Московской области, зато инфраструктура развита отлично.

Здесь живет около 185 000 человек, которые не имеют проблем с детскими садами, школами, спортивными и художественными секциями.

Что касается криминальной славы Люберец, то это осталось в далеких 90-х. Сейчас это спокойный город с большим количеством парков и водоемов, идеально подходящий для жизни семей с детьми.

Видное

Подмосковный город Видное совсем небольшой, в нем проживает всего 60 000 человек, что делает его еще комфортнее, уютнее и лучше всего подходящим для жизни тех людей, которые устали от московской суеты.

При этом Видное находится всего в 4 км от МКАД, а значит здесь помимо прочих прелестей выгодно покупать жилье, оно точно не потеряет в цене, тем более, что здесь в основном строят новостройки комфорт и бизнес класса.

Детских садов и школ в этом пригороде Москвы достаточно, а вот с дополнительным образованием и секциями здесь есть проблема, все что здесь есть — это бассейн, два стадиона и несколько спортивных клубов и художественных секций.

Хотите узнать больше о том, в каких городах-спутниках Москвы лучше жить? Приходите на семинары в рамках выставки «Недвижимость от лидеров», которая пройдет в Гостином дворе.

Чтобы попасть на мероприятия, необходимо получить бесплатный билет.

Получить бесплатный билет на выставку «Недвижимость от лидеров»

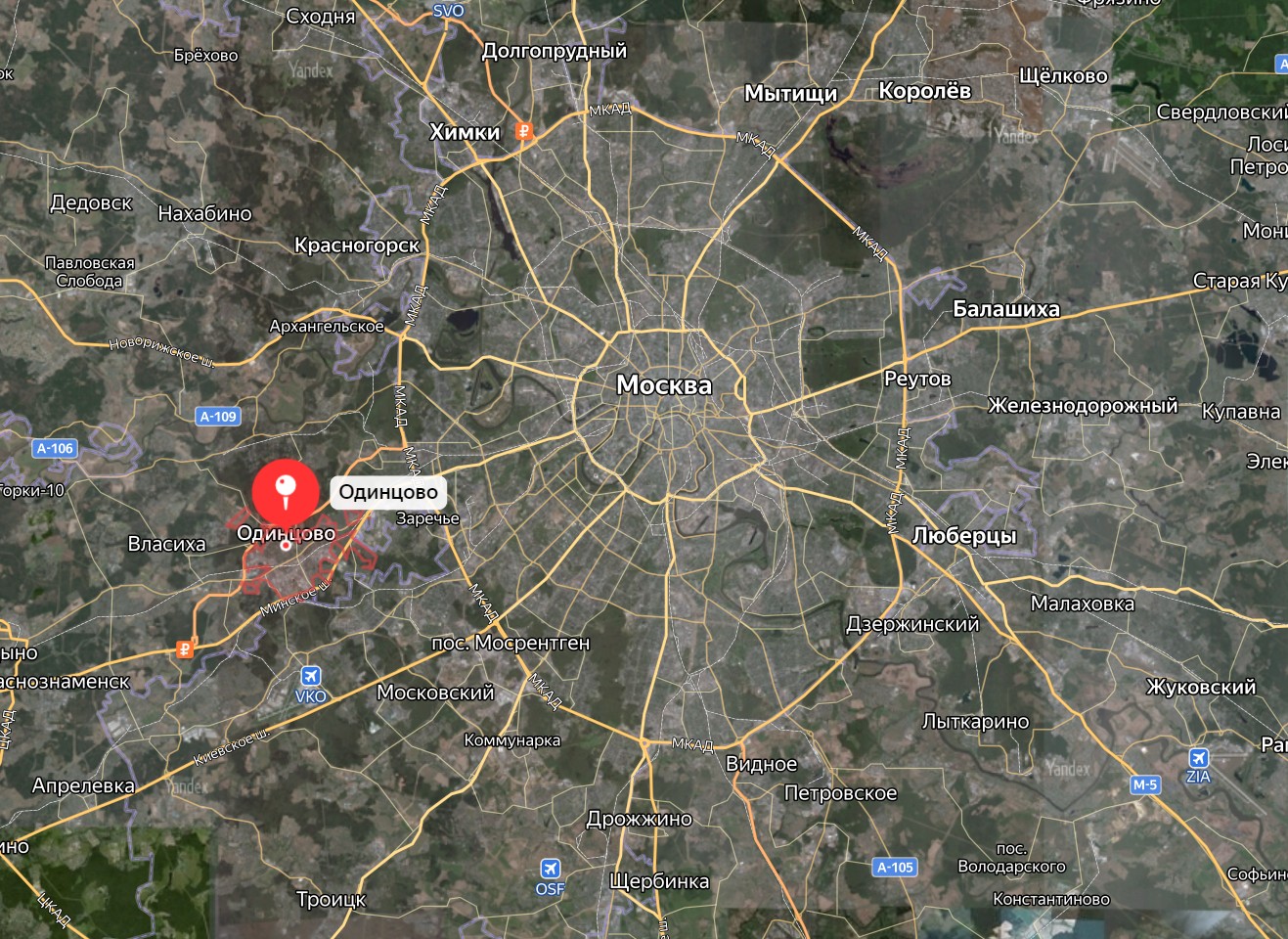

Одинцово

Одинцово уже много лет считается одним из самых комфортных пригородов Москвы. Он расположен в 4 км от МКАД, проживает здесь около 140 000 человек. Цены на квартире в городе-спутнике чуть выше чем в других подмосковных городах, но не критично.

Он расположен в 4 км от МКАД, проживает здесь около 140 000 человек. Цены на квартире в городе-спутнике чуть выше чем в других подмосковных городах, но не критично.

Одинцово имеет звание самого экологически чистого города Московской области, несмотря на развитую инфраструктуру и удобную транспортную доступность. Федеральная трасса М1 «Беларусь», Можайское шоссе и железная дорога Смоленского направления поможет вам оставаться мобильным.

На территории города-спутника Москвы построено большое количество детских садов, школ, художественные и музыкальные образовательные учреждения, спортивные центры и другие студия для занятий в свободное время.

Королёв

В Королёве живет около 76 000 человек, но несмотря на это он имеет сложность с дорогами. Зато инфраструктура, экология и «интеллектуальная» репутация у этого пригорода Москвы на высшем уровне.

Кроме того, недалеко от города-спутника есть прекрасный заповедник «Лосиный остров», где можно гулять в свободное время и наслаждаться природой.

Что касается недвижимости, то есть большие варианты, что в скором времени цены на квадратные метры Королёва вырастут, так как проблемы с транспортом постепенно решаются, а значит пригород становится все интереснее для покупателей.

Химки

Уже сегодня Химки считается одним из самых дорогих пригородов Москвы, так как именно он имеет развитую транспортную доступность и инфраструктуру.

Именно здесь есть несколько крупных торговых центров: «Икеа», «Ашан», ОВI, «Мега», «Гранд», а скоро откроется ТРЦ «Левый берег».

В одном из крупнейших городов-спутников Москвы проживает около 250 000 человек, многие из которых работают прямо здесь, так как в Химках есть большое количество рабочих мест, а значит ездить далеко не придется, что упрощает жизнь и делает ее лучше.

Мытищи

В Мытищах живет около 176 000 человек, но это вовсе не предел. Ожидается, что эта цифра в скором времени увеличится, так как у этого пригорода Москвы есть большой потенциал: здесь хорошо развита социальная и коммерческая инфраструктура, есть реальная перспектива появления метро.

Кроме того, в городе Мытищах должен открыться один из крупнейших торговых центров «Мега» вместе с магазином «Икеа».

Уже сейчас в городе-спутнике построено большое количество торговых центров, школ, детских садов, спортивных центров, кафе и ресторанов.

Выбрать подходящую новостройку в пригороде Москвы, где именно вам будет лучше всего жить, и получить на нее скидку вы можете на выставке «Недвижимость от лидеров», которая пройдет в Гостином дворе.

Чтобы попасть на мероприятия, необходимо получить бесплатный билет.

Получить бесплатный билет на выставку «Недвижимость от лидеров»

Зеленоград и города-спутники • Расшифровка эпизода • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсКак придумать городАудиолекцииМатериалы

Как к 1950-м годам город-сад уступил место городу-спутнику, каким задумывался спутник Москвы Зеленоград и при чем тут шпионский скандал

Автор Ольга Казакова

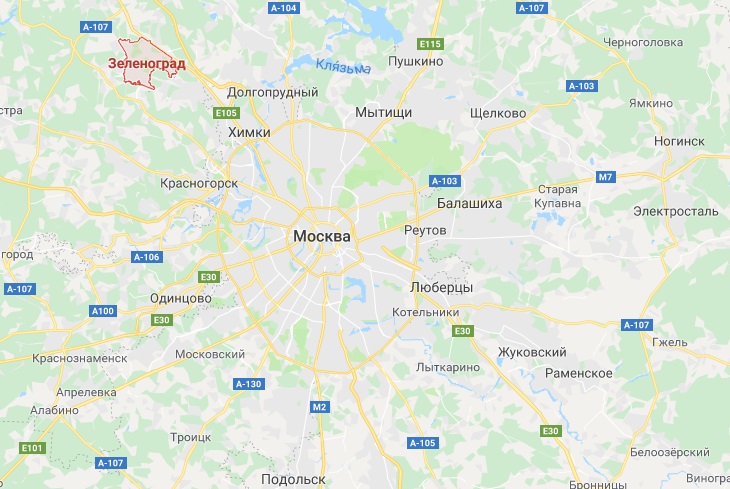

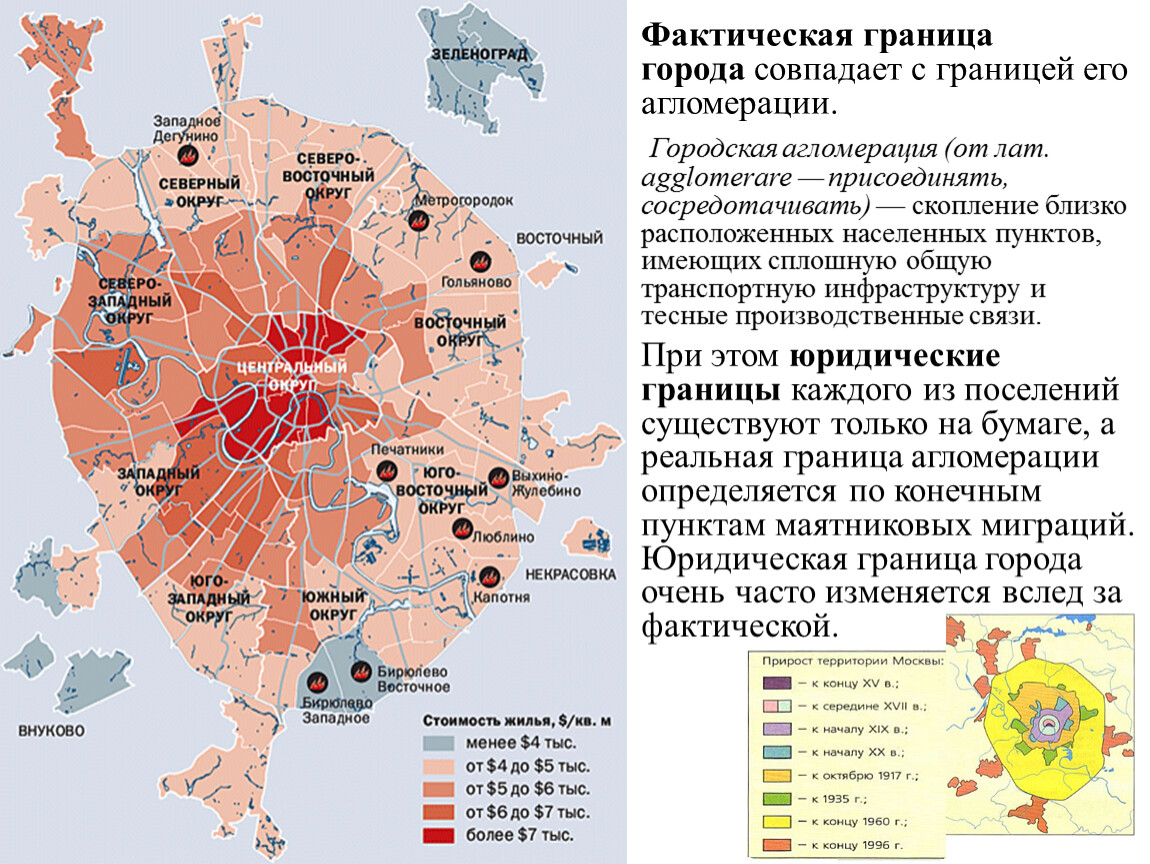

Понятие «город-спутник» относится к числу тех вроде бы привычных нам слов, в значение которых мы не вникаем. Однако если мы все же решим разобраться, что такое город-спутник, и откроем энциклопедию архитектуры и градостроительства под редакцией Иконникова Андрей Владимирович Иконников (1926–2001) — директор Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры (1966–1974), один из основателей Российской академии архитектуры и строительных наук., мы получим формулу: «Город-спутник — это городское поселение, находящееся на расстоянии 10–80 километров от достаточно крупного города и связанное с ним устойчивыми связями» А. В. Иконников. Архитектура и градостроительство. М., 2001.. При этом «Википедия» причисляет к городам-спутникам Москвы и Химки, и Мытищи, и Балашиху, и Реутов, и другие разные города, которые входят в Московскую агломерацию. Это не совсем верно.

Однако если мы все же решим разобраться, что такое город-спутник, и откроем энциклопедию архитектуры и градостроительства под редакцией Иконникова Андрей Владимирович Иконников (1926–2001) — директор Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры (1966–1974), один из основателей Российской академии архитектуры и строительных наук., мы получим формулу: «Город-спутник — это городское поселение, находящееся на расстоянии 10–80 километров от достаточно крупного города и связанное с ним устойчивыми связями» А. В. Иконников. Архитектура и градостроительство. М., 2001.. При этом «Википедия» причисляет к городам-спутникам Москвы и Химки, и Мытищи, и Балашиху, и Реутов, и другие разные города, которые входят в Московскую агломерацию. Это не совсем верно.

Чтобы понять, город-спутник перед нами или нет, необходимо прежде всего погрузиться в его историю и узнать, для чего он строился. Мы можем сказать, что перед нами город-спутник, только в том случае, если он строился специально с целью разгрузить слишком разросшийся во всех отношениях крупный исторический город. Как в принципе появилась идея, что крупные города нужно каким-то образом разгружать — ограничивать рост их территории, населения или даже перемещать часть населения из крупных городов в города-спутники? У этого довольно длинная история.

Как в принципе появилась идея, что крупные города нужно каким-то образом разгружать — ограничивать рост их территории, населения или даже перемещать часть населения из крупных городов в города-спутники? У этого довольно длинная история.

Те проблемы крупных городов, которые мы сегодня привыкли обсуждать — перенаселенность, переуплотненность городской среды, плохая экология, ужасные санитарные условия, проблемы транспорта, социальное расслоение и всякая несправедливость, — все это приблизительно в тех же самых выражениях обсуждалось уже довольно давно. Так, в литературе XVIII–XIX веков жизнь в городе часто описывается как причина человеческого грехопадения, порока, разврата и всяческих других бед. Мы можем вспомнить Петербург Достоевского — город, который доводит героев до самоубийства, убийства, сумасшествия, торговли собой и так далее… По мере роста городов, вызванного, в частности, промышленной революцией, их проблемы постоянно усугублялись. Однако непрекращающаяся урбанизация показывает, что, несмотря на все ужасы, на протяжении XIX и тем более XX века между жизнью в городе и пасторальной идиллией люди все же продолжали выбирать город. Прежде всего они делали этот выбор исходя из экономических соображений: промышленные города давали работу и, следовательно, зарплату. Места всем не хватало, проблем становилось все больше. Это были и проблемы с инфраструктурой, и другие. Процесс этот фактически не удавалось контролировать. Мыслители разного рода видели два основных пути выхода из сложившейся ситуации: либо радикальное преобразование старых городов — в качестве примера можно вспомнить османизацию Парижа в XIX веке или лучезарный город и другие радикальные проекты, которые предлагал Ле Корбюзье в ХХ веке, — либо строительство совершенно новых городов на новом месте, причем заранее спланированных так, чтобы учесть ошибки исторических городов и избежать их пороков.

Прежде всего они делали этот выбор исходя из экономических соображений: промышленные города давали работу и, следовательно, зарплату. Места всем не хватало, проблем становилось все больше. Это были и проблемы с инфраструктурой, и другие. Процесс этот фактически не удавалось контролировать. Мыслители разного рода видели два основных пути выхода из сложившейся ситуации: либо радикальное преобразование старых городов — в качестве примера можно вспомнить османизацию Парижа в XIX веке или лучезарный город и другие радикальные проекты, которые предлагал Ле Корбюзье в ХХ веке, — либо строительство совершенно новых городов на новом месте, причем заранее спланированных так, чтобы учесть ошибки исторических городов и избежать их пороков.

Диаграмма из книги Эбенизера Говарда «Города будущего». 1898 годWikimedia Commons

В конце XIX века английскому философу и социологу-утописту Эбенизеру Говарду пришла идея создать такие города, которые объединили бы в себе, с одной стороны, блага современной цивилизации, а с другой — прелести пасторальной жизни. При этом они должны были избежать недостатков тех и других. Говард описал эту идею в своей книге «Города-сады будущего», опубликованной в 1898 году В 1898 году книга была опубликована под названием «To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform» («Завтрашний день: мирный путь к подлинной реформе»), а вот переиздание 1902 года уже называлось «Garden Cities of To-morrow».. Он пишет так:

При этом они должны были избежать недостатков тех и других. Говард описал эту идею в своей книге «Города-сады будущего», опубликованной в 1898 году В 1898 году книга была опубликована под названием «To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform» («Завтрашний день: мирный путь к подлинной реформе»), а вот переиздание 1902 года уже называлось «Garden Cities of To-morrow».. Он пишет так:

«Свободные дары природы — чистый воздух, солнечный свет, простор для работы и отдыха, — должны быть использованы так, чтобы в них не ощущалось недостатка. Средства современной науки должны восполнять природу так, чтобы жизнь стала источником непрерывной радости и наслаждения» Э. Говард. Города будущего. СПб, 1911..

Говард видел жизнь в индивидуальных коттеджах с небольшими садиками, достаточными, чтобы ощутить близость природы, но при этом не предназначенными для тяжелого земледелия. Чтобы города-сады не росли вширь, их территория окружалась так называемым зеленым кольцом общественного парка. За ним шло еще одно кольцо, теперь уже промышленных территорий. Оптимальной для города-сада, по Говарду, считалась площадь примерно 25 квадратных километров. Это естественным образом ограничивало и количество населения. Оптимальным Говард считал город-сад, в котором проживало бы не более 32 тысяч человек. При этом места работы для них были рассчитаны по количеству жителей, и, что очень важно, жителям не нужно было тратить много времени на дорогу. Если же населению города-сада все же не хватало места и возникала необходимость роста, то он мог сам превратиться в своеобразное ядро, вокруг которого, как в Солнечной системе, появляются связанные с ним новые города. Их предполагалось строить по такой же схеме: города окружались двумя кольцами, не позволяющими им увеличиваться и сливаться в единую агломерацию. Таким образом, в качестве борьбы с проблемой роста города Говард предлагает не только искусственные ограничения — и по площади, и по высотности, и по количеству населения, — но и создание связанных с этим ядром новых городов.

За ним шло еще одно кольцо, теперь уже промышленных территорий. Оптимальной для города-сада, по Говарду, считалась площадь примерно 25 квадратных километров. Это естественным образом ограничивало и количество населения. Оптимальным Говард считал город-сад, в котором проживало бы не более 32 тысяч человек. При этом места работы для них были рассчитаны по количеству жителей, и, что очень важно, жителям не нужно было тратить много времени на дорогу. Если же населению города-сада все же не хватало места и возникала необходимость роста, то он мог сам превратиться в своеобразное ядро, вокруг которого, как в Солнечной системе, появляются связанные с ним новые города. Их предполагалось строить по такой же схеме: города окружались двумя кольцами, не позволяющими им увеличиваться и сливаться в единую агломерацию. Таким образом, в качестве борьбы с проблемой роста города Говард предлагает не только искусственные ограничения — и по площади, и по высотности, и по количеству населения, — но и создание связанных с этим ядром новых городов. Эта идея довольно быстро охватила почти весь мир. Первые такие города — Лечворт и Велвин — были построены в Англии, их подобия пытались строить в Германии, Бельгии, Испании, Швеции, США и Австралии. Значительное количество городов-садов и поселков-садов подобного типа было в той или иной мере реализовано в России, а затем эта идея воплощалась в СССР. Самый знаменитый пример — поселок Сокол в Москве.

Эта идея довольно быстро охватила почти весь мир. Первые такие города — Лечворт и Велвин — были построены в Англии, их подобия пытались строить в Германии, Бельгии, Испании, Швеции, США и Австралии. Значительное количество городов-садов и поселков-садов подобного типа было в той или иной мере реализовано в России, а затем эта идея воплощалась в СССР. Самый знаменитый пример — поселок Сокол в Москве.

Первоначальный план поселка Сокол. Архитекторы Борис Великовский и Павел Нахман. 1923 год Wikimedia Commons

И все же, несмотря на, безусловно, красивую идею, города-сады оказались не так уж популярны, как рассчитывал Говард и его последователи. В первую очередь из-за дороговизны домов, которые не мог позволить себе средний класс, притом что именно для среднего класса они и проектировались. Второй проблемой было создание достаточного количества высокооплачиваемых рабочих мест. Постепенно города-сады превращались в города-спальни, откуда жителям приходилось ездить на работу в центральные города, и это перечеркивало всю прекрасную идею.

Хотя идея расселения в идеальные города-сады оказалась утопической, проблема переуплотнения городов в ХХ веке продолжала обостряться, и поиски ее решения тоже продолжались. В 1920-е годы последователь Говарда Реймонд Энвин предложил переместить часть населения и часть промышленных предприятий Лондона в новые города-сателлиты, или, говоря русским языком, города-спутники, за пределами главного города. Аналогичные идеи в СССР в это время предлагал Сергей Шестаков Сергей Сергеевич Шестаков (1962–1931) — архитектор, профессор МВТУ им. Баумана. Автор концепции «Большая Москва» (1925 — начало 1930-х), предусматривающей развитие радиально-кольцевой структуры города. в плане 1925 года. Он предполагал построить вокруг Москвы двойное кольцо городов-спутников с общим количеством населения три с половиной миллиона человек.

План Большой Москвы. Приложение к книге Сергея Шестакова «Большая Москва». 1925 годWikimedia Commons

Аналогичные идеи в Петрограде в это время разрабатывали архитекторы Иван Фомин и Лев Тверской. Однако в 20-е годы города-спутники и в Англии, и в СССР остались на уровне градостроительной теории. После Второй мировой войны, когда многие города были в значительной степени разрушены и мир стоял на пороге нового образа жизни, поиск формулы идеального города был продолжен. Поскольку главной проблемой была слоновья болезнь городов, основной поиск велся в направлении возможности ограничения их роста, как и при Говарде. Большинство ученых продолжали предполагать, что, если действовать правильным образом, город может достичь завершенной формы и перестать расти. Для того чтобы остановить рост исторических городов, вновь понадобилась так и не реализовавшаяся до Второй мировой идея городов-спутников, то есть связанных с историческим городом образований, оттягивающих на себя население. При этом каждый из городов-спутников должен был стать вещью в себе, то есть городом, ограниченным в своем росте так, чтобы он не сливался с основным городом и при этом сам не становился слишком большим и от этого некомфортным.

Однако в 20-е годы города-спутники и в Англии, и в СССР остались на уровне градостроительной теории. После Второй мировой войны, когда многие города были в значительной степени разрушены и мир стоял на пороге нового образа жизни, поиск формулы идеального города был продолжен. Поскольку главной проблемой была слоновья болезнь городов, основной поиск велся в направлении возможности ограничения их роста, как и при Говарде. Большинство ученых продолжали предполагать, что, если действовать правильным образом, город может достичь завершенной формы и перестать расти. Для того чтобы остановить рост исторических городов, вновь понадобилась так и не реализовавшаяся до Второй мировой идея городов-спутников, то есть связанных с историческим городом образований, оттягивающих на себя население. При этом каждый из городов-спутников должен был стать вещью в себе, то есть городом, ограниченным в своем росте так, чтобы он не сливался с основным городом и при этом сам не становился слишком большим и от этого некомфортным. В реальности эксперимент по остановке роста городов и уменьшению численности городов снова начался в Великобритании.

В реальности эксперимент по остановке роста городов и уменьшению численности городов снова начался в Великобритании.

К 1940-м годам Лондон очень сильно расползся по территории и был крупнейшим городом в западном мире по количеству населения — в нем проживало более четырех миллионов человек. Разработкой путей решения проблемы Лондона занимался последователь Говарда Патрик Аберкромби. К 1944 году он представил так называемый план Большого Лондона, и в этом плане он предложил много интересного, в том числе ограничить территорию Лондона кольцом зеленого пояса, а за ним разместить внешнее загородное кольцо, где располагались бы сельскохозяйственные угодья и, что важно для нас, восемь городов-спутников. Эти города-спутники должны были располагаться на расстоянии 40–60 километров от Лондона. Таким образом Аберкромби предлагал организовать переселение порядка 400 тысяч человек, то есть 10 % от населения Лондона, в города-сателлиты. Эти новые города должны были стать, конечно, существенно крупнее городов-садов по Говарду, иначе они не смогли бы справиться со своей задачей. Каждый город-сателлит должен был вместить 60-80 тысяч человек, а город-сад предполагал проживание только 32 тысяч человек. При этом расстояние от периферии до центра в новых городах не должно было превышать трех километров, чтобы исключить потребность в транспорте и сохранить ощущение близости к природе. Жилая застройка должна была состоять из одно-двухэтажных жилых домов с небольшими участками. Таким образом, плотность населения должна была оставаться достаточно низкой. Как и города-сады Говарда, города-спутники Аберкромби задумывались как самостоятельные организмы, которые могли обеспечить все потребности человека и, главное, его занятость. Строительство первого города-спутника, Стивениджа, было начато в 1946 году, а к концу 40-х годов при помощи государственных субсидий строилось уже восемь таких городов. Их создание пропагандировалось как начало мирной и упорядоченной социальной революции На основе плана Аберкромби и других подобных документов в 1946 году был принят Закон о новых городах, который и стал постоянной законодательной базой для дальнейшего многолетнего строительства и расширения не только Стивениджа, но и других городов.

Каждый город-сателлит должен был вместить 60-80 тысяч человек, а город-сад предполагал проживание только 32 тысяч человек. При этом расстояние от периферии до центра в новых городах не должно было превышать трех километров, чтобы исключить потребность в транспорте и сохранить ощущение близости к природе. Жилая застройка должна была состоять из одно-двухэтажных жилых домов с небольшими участками. Таким образом, плотность населения должна была оставаться достаточно низкой. Как и города-сады Говарда, города-спутники Аберкромби задумывались как самостоятельные организмы, которые могли обеспечить все потребности человека и, главное, его занятость. Строительство первого города-спутника, Стивениджа, было начато в 1946 году, а к концу 40-х годов при помощи государственных субсидий строилось уже восемь таких городов. Их создание пропагандировалось как начало мирной и упорядоченной социальной революции На основе плана Аберкромби и других подобных документов в 1946 году был принят Закон о новых городах, который и стал постоянной законодательной базой для дальнейшего многолетнего строительства и расширения не только Стивениджа, но и других городов. Параметры строительства несколько отличались от заданных Аберкромби, но в целом соответствовали его идеям..

Параметры строительства несколько отличались от заданных Аберкромби, но в целом соответствовали его идеям..

Идея строительства городов-спутников быстро распространилась по Европе. Они проектировались и строились в Дании, Франции, Финляндии. Что касается Советского Союза, окончательно необходимость ограничения роста крупных городов была осознана уже при Хрущеве. В своем знаменитом отчетном докладе на ХХ съезде КПСС — это тот самый съезд, с которого началась борьба с культом личности, — Хрущев говорил о необходимости разукрупнения и разуплотнения Москвы, Ленинграда, Киева и Харькова за счет строительства в их зонах небольших городов-спутников и с вынесением туда отдельных промышленных предприятий и учреждений 20-й съезд КПСС (14–25 февраля 1956 года): Стенографический отчет. Москва, 1956.. Во время поездки Хрущева в Финляндию летом 1957 года частью он посетил город-спутник Хельсинки, Эспоо, и в нем — района Тапиола, построенный по принципам города-сада. По возвращении Хрущева в Москву было принято решение о строительстве вокруг Москвы кольца из десяти городов-спутников, первым из которых стал город-спутник у станции Крюково — будущий Зеленоград. Постановление о его строительстве было выпущено 3 марта 1958 года Постановление Совета министров СССР № 248 «О строительстве нового города в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги».. Эта дата считается днем рождения Зеленограда. За год до этого Советский Союз запустил в космос первые спутники, и слово «спутник» стало ассоциироваться в первую очередь именно с Советским Союзом.

Постановление о его строительстве было выпущено 3 марта 1958 года Постановление Совета министров СССР № 248 «О строительстве нового города в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги».. Эта дата считается днем рождения Зеленограда. За год до этого Советский Союз запустил в космос первые спутники, и слово «спутник» стало ассоциироваться в первую очередь именно с Советским Союзом.

Город у станции Крюково был рассчитан на 65 тысяч человек, и это совпадает с цифрами, заложенными для городов-спутников в Великобритании. Он располагался в 37 километрах от Москвы. Целью его строительства было «рассредоточение населения города Москвы». Застройку города, как указано в постановлении, предполагалось осуществлять «четырехэтажными домами с земельными участками при них с применением приемов свободной планировки, обеспечивая наилучшую освещенность и проветриваемость жилых домов, использование естественного рельефа местности и существующей растительности».

Подмосковный город-спутник еще в процессе строительства стал не только архитектурным, но и культурным явлением. Именно его проектируют молодые архитекторы в фильме 1961 года «Взрослые дети». «Это должен быть самый комфортный город, в котором будет все, что только придумано человечеством», — говорит главный герой, молодой архитектор Игорь, роль которого исполняет блистательный Александр Демьяненко.

Поскольку основополагающий принцип городов-спутников состоит в их полной самодостаточности, в том числе в рабочих местах для жителей, в первом городе-спутнике предполагалось разместить несколько предприятий легкой промышленности, шарикоподшипниковый и часовой заводы. Проектирование было поручено архитектору Игорю Рожину — автору стадиона в Лужниках, высотки в Варшаве и других значимых объектов. Рожин пошел по пути создания города-сада, но в тех условиях, которые были в то время в СССР. В новом городе-спутнике предполагалась хотя и не коттеджная, но все же четырехэтажная застройка типовыми сериями. Рожин писал в своих мемуарах, что дома не должны быть выше деревьев. При этом он пытался максимально сохранить существующую зелень — спутник строился в лесном массиве. У домов должны быть балконы, которые в некотором роде представляли собой небольшие усадебные участки. В будущем Зеленограде предполагалось минимальное использование личного транспорта. До рабочих мест можно было, по плану Рожина, дойти пешком или доехать на велосипеде. По всему городу была запроектирована густая сеть велосипедных дорожек. Сообщение с Москвой, если это было необходимо, могло осуществляться через Ленинградское шоссе. При этом предполагалось также запустить специальную ветку загородных электричек.

Рожин писал в своих мемуарах, что дома не должны быть выше деревьев. При этом он пытался максимально сохранить существующую зелень — спутник строился в лесном массиве. У домов должны быть балконы, которые в некотором роде представляли собой небольшие усадебные участки. В будущем Зеленограде предполагалось минимальное использование личного транспорта. До рабочих мест можно было, по плану Рожина, дойти пешком или доехать на велосипеде. По всему городу была запроектирована густая сеть велосипедных дорожек. Сообщение с Москвой, если это было необходимо, могло осуществляться через Ленинградское шоссе. При этом предполагалось также запустить специальную ветку загородных электричек.

Зеленоград. 1969 год© Иван Денисенко / РИА «Новости»

В 1962 году судьба первого города-спутника Москвы очень сильно изменилась. В результате шпионского скандала между Советским Союзом и Соединенными Штатами в Советский Союз переехали два крупнейших специалиста по микроэлектронике: Иосиф Берг и Филипп Старос Иосиф Вениаминович Берг (настоящее имя Джоэл Барр) и Филипп Георгиевич Старос (настоящее имя Альфред Сарант) — электроинженеры, работали вместе, были членами компартии в США, возможно, шпионили на СССР, в 1956 году переехали в СССР, где возглавили лаборатории микроэлектроники, позже преобразованные в КБ-2. В дальнейшем — создатели НИИ полупроводниковой электроники (НИИ-35).. Они занялись развитием микроэлектроники в Советском Союзе, и вначале для этого была создана лаборатория в Ленинграде. Проезжая из Москвы в Ленинград и обратно, Берг и Старос увидели строящийся город. После обсуждения между Бергом, Старосом и Шокиным Александр Иванович Шокин (1909–1988) — первый заместитель председателя Государственного комитета Совета министров СССР по радиоэлектронике (1958–1961). С 1961 года — председатель Государственного комитета Совета министров СССР по электронной технике, а с 1965 по 1985 год — министр электронной промышленности СССР., тогдашним министром промышленности Советского Союза, было принято решение о перепрофилировании строящегося города-спутника в научный центр микроэлектроники. После этого концепция застройки нового города тоже очень сильно изменилась, поскольку застройка малоэтажными типовыми дешевыми домами уже не отвечала имиджу будущего центра советской микроэлектроники.

В дальнейшем — создатели НИИ полупроводниковой электроники (НИИ-35).. Они занялись развитием микроэлектроники в Советском Союзе, и вначале для этого была создана лаборатория в Ленинграде. Проезжая из Москвы в Ленинград и обратно, Берг и Старос увидели строящийся город. После обсуждения между Бергом, Старосом и Шокиным Александр Иванович Шокин (1909–1988) — первый заместитель председателя Государственного комитета Совета министров СССР по радиоэлектронике (1958–1961). С 1961 года — председатель Государственного комитета Совета министров СССР по электронной технике, а с 1965 по 1985 год — министр электронной промышленности СССР., тогдашним министром промышленности Советского Союза, было принято решение о перепрофилировании строящегося города-спутника в научный центр микроэлектроники. После этого концепция застройки нового города тоже очень сильно изменилась, поскольку застройка малоэтажными типовыми дешевыми домами уже не отвечала имиджу будущего центра советской микроэлектроники. Чтобы привлечь в новый город молодых ученых, потребовались больший размах и большее количество общественных зданий. Нужны были здания НИИ, гостиницы, общественные центры. Действительно, в 60-х — начале 70-х годов были построенные крупные здания Научного центра микроэлектроники, учебного института микроэлектроники В середине 1962 года были созданы НИИ точного машиностроения и НИИ микроприборов, в июне 1963 года — НИИ точной технологии, НИИ материаловедения, Конструкторское бюро высокоинтенсивных источников света (КБ ВИС). В 1964 году и новом городе создали еще несколько НИИ, в том числе НИИ молекулярной электроники, НИИ физических проблем, к концу года был введен в строй первый завод — «Элион» — при НИИ точного машиностроения.. При этом изменился и масштаб жилой застройки — она стала более крупной и многоэтажной.

Чтобы привлечь в новый город молодых ученых, потребовались больший размах и большее количество общественных зданий. Нужны были здания НИИ, гостиницы, общественные центры. Действительно, в 60-х — начале 70-х годов были построенные крупные здания Научного центра микроэлектроники, учебного института микроэлектроники В середине 1962 года были созданы НИИ точного машиностроения и НИИ микроприборов, в июне 1963 года — НИИ точной технологии, НИИ материаловедения, Конструкторское бюро высокоинтенсивных источников света (КБ ВИС). В 1964 году и новом городе создали еще несколько НИИ, в том числе НИИ молекулярной электроники, НИИ физических проблем, к концу года был введен в строй первый завод — «Элион» — при НИИ точного машиностроения.. При этом изменился и масштаб жилой застройки — она стала более крупной и многоэтажной.

Московский институт электронной техники. Зеленоград, 1972 год© Юрий Артамонов / РИА «Новости»

Во многом в Зеленограде действительно удалось создать те условия, которые считались наиболее важными и привлекательными для города-спутника и его жителей. Это были и рабочие места для населения, и высокая степень озеленения, и даже более высокий, чем в Москве, уровень обеспеченности жильем. При этом масштаб города оставался довольно комфортным. Все это способствовало переезду в Зеленоград в том числе и москвичей, а именно для этого и создавался город-спутник.

Это были и рабочие места для населения, и высокая степень озеленения, и даже более высокий, чем в Москве, уровень обеспеченности жильем. При этом масштаб города оставался довольно комфортным. Все это способствовало переезду в Зеленоград в том числе и москвичей, а именно для этого и создавался город-спутник.

Зеленоград стал первым и наиболее успешным примером практически полностью реализованного проекта города-спутника в Советском Союзе, задумывавшегося именно как спутник и построенного на новом месте. Город, получивший статус наукограда, стал по-настоящему привлекательным, хотя само название «наукоград» появилось существенно позже. Будучи первым, Зеленоград, по сути, остался единственным городом-спутником Москвы в том понимании, которое в этот термин вкладывали теоретики архитектуры середины ХХ века во главе с Патриком Аберкромби. То есть городом, построенном на новом месте специально для того, чтобы разгрузить в данном случае Москву.

К середине 60-х годов экономика СССР была в значительной степени истощена космической гонкой. От многих грандиозных строительных проектов в это время начали отказываться. Так, например, в 1962 году было принято решение отказаться от строительства Дворца Советов на юго-западе Москвы Конкурс проектов был проведен в 1956 году (без результатов), в 1960 году проект был разработан, но в 1963 году управление проектирования было расформировано. и от создания там нового городского центра, а также отказались от проведения в Москве Всемирной выставки 1967 года Решение о проектировании было принято в 1960 году, но в 1962 году от проекта отказались.. Главным образом от обоих проектов отказались именно по финансовым причинам. В 1964 году Хрущев, главный идеолог строительных проектов, был отстранен от власти и отправлен на пенсию, а идея строительства кольца новых городов-спутников вокруг Москвы сошла на нет. Зеленоград остался в одиночестве.

От многих грандиозных строительных проектов в это время начали отказываться. Так, например, в 1962 году было принято решение отказаться от строительства Дворца Советов на юго-западе Москвы Конкурс проектов был проведен в 1956 году (без результатов), в 1960 году проект был разработан, но в 1963 году управление проектирования было расформировано. и от создания там нового городского центра, а также отказались от проведения в Москве Всемирной выставки 1967 года Решение о проектировании было принято в 1960 году, но в 1962 году от проекта отказались.. Главным образом от обоих проектов отказались именно по финансовым причинам. В 1964 году Хрущев, главный идеолог строительных проектов, был отстранен от власти и отправлен на пенсию, а идея строительства кольца новых городов-спутников вокруг Москвы сошла на нет. Зеленоград остался в одиночестве.

Генеральный план центра Зеленограда. 1969 годЖурнал «Архитектура СССР» №10 1969

Одновременно к середине 60-х годов от идеи строительства городов-спутников стали отказываться и в Европе. Как показал опыт, люди не спешили переселяться из крупных городов, а те, кто жил в городах-спутниках, зачастую не могли найти подходящую работу и ежедневно ездили в центральные города. Горизонтальные добрососедские связи, на которые так рассчитывали идеологи городов-спутников, формировались слабо, поскольку люди предпочитали встречаться в центральных городах и общаться по интересам, отвергая при этом территориальный принцип общения. В этом отношении Зеленоград, в котором проживали в основном люди с общими интересами, оказался скорее счастливым исключением. К середине 1960-х годов европейские градостроители переключились на идею развития исторических поселений.

Как показал опыт, люди не спешили переселяться из крупных городов, а те, кто жил в городах-спутниках, зачастую не могли найти подходящую работу и ежедневно ездили в центральные города. Горизонтальные добрососедские связи, на которые так рассчитывали идеологи городов-спутников, формировались слабо, поскольку люди предпочитали встречаться в центральных городах и общаться по интересам, отвергая при этом территориальный принцип общения. В этом отношении Зеленоград, в котором проживали в основном люди с общими интересами, оказался скорее счастливым исключением. К середине 1960-х годов европейские градостроители переключились на идею развития исторических поселений.

Сегодня городами-спутниками зачастую ошибочно называют небольшие города, входящие в агломерацию более крупных городов. Однако если эти малые города изначально не строились как спутники (то есть не строились на новом месте, их задачей не была разгрузка крупных городов), а формировались постепенно на месте исторических поселений, то это название по отношению к ним не совсем верно. Таким образом, разросшиеся исторические поселения, входящие в агломерацию Москвы, как, например, Балашиха или Королев, по своей сути городами-спутниками не являются.

Таким образом, разросшиеся исторические поселения, входящие в агломерацию Москвы, как, например, Балашиха или Королев, по своей сути городами-спутниками не являются.

Зеленоград также не остался таким городом-спутником, каким он изначально задумывался. Во-первых, по своему масштабу он значительно превысил расчеты для города-спутника, а во-вторых, со сворачиванием советского научного проекта он постепенно перестал быть столь привлекательным местом приложения труда. И все же сам Зеленоград, как и идея строительства кольца городов-спутников вокруг Москвы, остается важнейшим памятником в истории градостроительной мысли ХХ века.

Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени А. А. Высоковского ФГРР НИУ ВШЭ при поддержке компании VEKA Rus в рамках празднования 10-летия школы

Ярослав Васильков: «Я боялся, что моя воображаемая Индия разрушится при встрече с реальностью»

Обстрел поезда с артистами Ансамбля Северного флота, сокровища с антресолей и чердаков, музыкальные зеркала, найденные в курганах, тайна летающего слона, перевод «Махабхараты» и долгожданная встреча с Индией. В новом выпуске «Ученого совета» — индолог Ярослав Васильков

В новом выпуске «Ученого совета» — индолог Ярослав Васильков

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Аудиолекции

19 минут

1/7

Париж и реформы барона Османа

Как в середине XIX века бывший городской префект и друг Наполеона III придумал не только новый облик Парижа, но и парижанина

Читает Алексей Новиков

Как в середине XIX века бывший городской префект и друг Наполеона III придумал не только новый облик Парижа, но и парижанина

18 минут

2/7

Чикаго и Великий пожар

Как в конце XIX века пожар, едва не уничтоживший Чикаго, подарил миру новый город и профессию городского планировщика

Читает Ксения Мокрушина-Аквавива

Как в конце XIX века пожар, едва не уничтоживший Чикаго, подарил миру новый город и профессию городского планировщика

18 минут

3/7

Тель-Авив и план Геддеса

Как в 1920-х годах ботаник-анархист придумал городскую среду раньше городской планировки, а улицу — раньше, чем дом

Читают Алексей Новиков, Марина Сапунова

Как в 1920-х годах ботаник-анархист придумал городскую среду раньше городской планировки, а улицу — раньше, чем дом

17 минут

4/7

Магнитогорск и идеи социализма

Как в 1930-х годах в Советском Союзе хотели сконструировать нового человека, поселив его в городе-конструкторе

Читает Евгения Конышева

Как в 1930-х годах в Советском Союзе хотели сконструировать нового человека, поселив его в городе-конструкторе

18 минут

5/7

Зеленоград и города-спутники

Как к 1950-м годам город-сад уступил место городу-спутнику, каким задумывался спутник Москвы Зеленоград и при чем тут шпионский скандал

Читает Ольга Казакова

Как к 1950-м годам город-сад уступил место городу-спутнику, каким задумывался спутник Москвы Зеленоград и при чем тут шпионский скандал

24 минуты

6/7

Берлин и его разделение

Как в 1961–1989 годах Берлин разделили на два города, а потом снова объединили в один и как это помогло жителям принять свою историю

Читает Екатерина Рыбакова

Как в 1961–1989 годах Берлин разделили на два города, а потом снова объединили в один и как это помогло жителям принять свою историю

25 минут

7/7

Йоханнесбург и апартеид

Как во второй половине XX века, вопреки заветам Османа об объединении общества, главный город Южной Африки строился для людей с определенным цветом кожи

Читает Дарья Зеленова

Как во второй половине XX века, вопреки заветам Османа об объединении общества, главный город Южной Африки строился для людей с определенным цветом кожи

Материалы

Тест: чей это вид из окна?

Что видели из своих окон поэты и писатели

7 утопических городских проектов

Город как сад, город как ландшафт и другие фантастические идеи городского планирования

«Метро-2», госужас и другие городские легенды о страшных местах

Как устроен советский городской фольклор

7 фильмов о городах, которые вы могли пропустить

Мегаполис как один из важных экранных образов

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS

История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Все права защищены

Город-спутник Москвы станет первым классическим российским городом, построенным с нуля за более чем 100 лет

Город-спутник Москвы станет первым классическим российским городом, построенным с нуля за более чем 100 лет

Предоставлено Максимом Атаянцем и Мастерской Максима Атаянца

- Сабрина Сантос

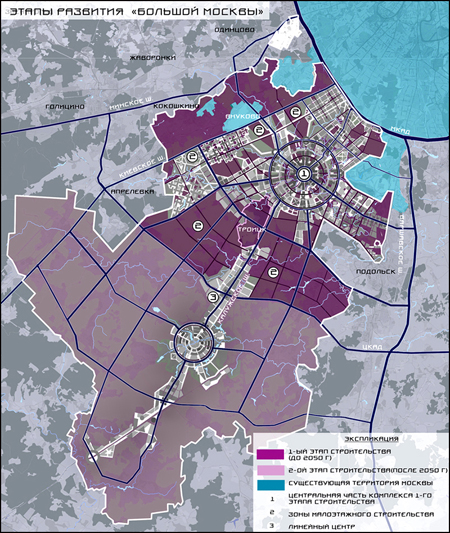

Максим Атаянц и Мастерская Максима Атаянца объявили о строительстве Лайково, нового большого города в классическом стиле в Московской области, который будет построен с нуля – что По замыслу архитекторов, это будет первый классический город, построенный с нуля в России за более чем 100 лет.

Воплощая в себе лучшие практики российского и мирового градостроительства, город будет спроектирован в стиле современной классики в пяти районах и станет ближайшим городом-спутником Москвы, расположенным рядом с Рублевкой, с удобным доступом к платной скоростной трассе, М-1 двухместный.

50% территории города площадью 116 га будут отведены под общественные пространства, включая парк площадью 2 га и озеро в центре города, а также магистральный водный путь, который станет самым длинным искусственным каналом в Московской области.

+ 4

Предоставлено Максимом Атаянцем и Мастерской Максима Атаянца

Четырехкилометровые набережные пересекают город примерно так же, как Сена делит Париж на Правый и Левый берега. Каждый из 19 мостов, соединяющих разные части города, будет иметь свой стиль и обеспечивать важную обзорную площадку. Среди них пять мостов будут предназначены только для пешеходов, а один из них будет иметь арку, в которой будут размещены несколько квартир с уникальными видами, подобными мостам Понте Веккьо во Флоренции. Город-мероприятие Лайково тоже будет иметь свой остров, как Иль-де-ла-Сите в Париже или Кампа в Праге, – рассказали архитекторы.

Предоставлено мастерской Максима Атаянца, Максима Атаянца Предоставлено мастерской Максима Атаянца и Максима Атаянца мост.

Предоставлено мастерской Максима Атаянца и Максима Атаянца Предоставлено мастерской Максима Атаянца и Максима Атаянца 27%. Дополнительные меры по обеспечению устойчивости будут включать в себя раздельный вывоз мусора, экобоксы для утилизации аккумуляторов и лампочек, а также зарядные станции для электромобилей.

Предоставлено мастерской Максима Атаянца и Максима Атаянца

Лайково будет строиться в несколько этапов, первая очередь будет завершена осенью 2018 года, а полное завершение запланировано на третий квартал 2023 года.

Предоставлено Максимом Атаянцем и мастерской Максима Атаянца

Новости от Максима Атаянца и Мастерской Максима Атаянца.

Ссылка: Сабрина Сантос. «Город-спутник Москвы станет первым классическим русским городом, построенным с нуля за более чем 100 лет» 11 октября 2016 г. ArchDaily. Доступ .

Прошлое устойчивого городского будущего?

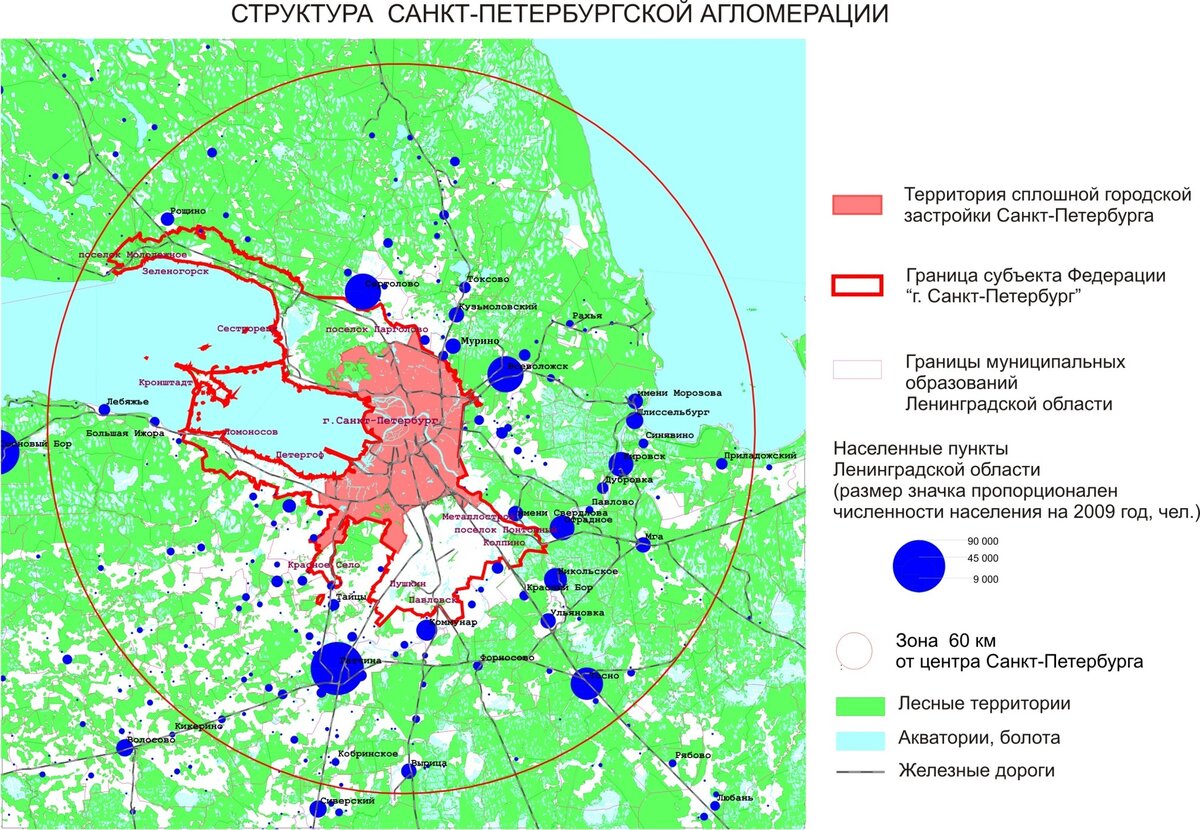

АННОТАЦИЯ: В этой статье исследуются концепции, идеи и практика, лежащие в основе советской программы спутников/городов-спутников, которая преследовала более распределенный и экологически чувствительный рост городов. Пример из Московской области иллюстрирует эту историю. Некоторые основополагающие идеи возникли с установлением советской системы планирования в XIX в.20-е годы и популяризация идей «города-сада». Однако советская концепция городов-спутников стала наиболее совершенной как практика планирования и городского развития при правительстве Хрущева в 1960-х годах. Программа представляла собой средство «разуплотнения» крупнейших городов и организации их ближнего периферийного пространства в более ресурсоэффективную и полицентричную систему — путем (пере)размещения «чистых» промышленных функций, объектов НИОКР, населения и жилья вдали от основной город в запланированные самодостаточные сообщества. Эта периферийная центральность была наиболее выражена в столицах и крупнейших городах советских республик, которые испытывали более сильное давление урбанизации. Одним из важнейших факторов были также соображения национальной безопасности перед лицом блока США/НАТО, который целенаправленно наносил ядерный удар по этим основным гражданским объектам «населения» в рамках плана «систематического уничтожения» советского потенциала.

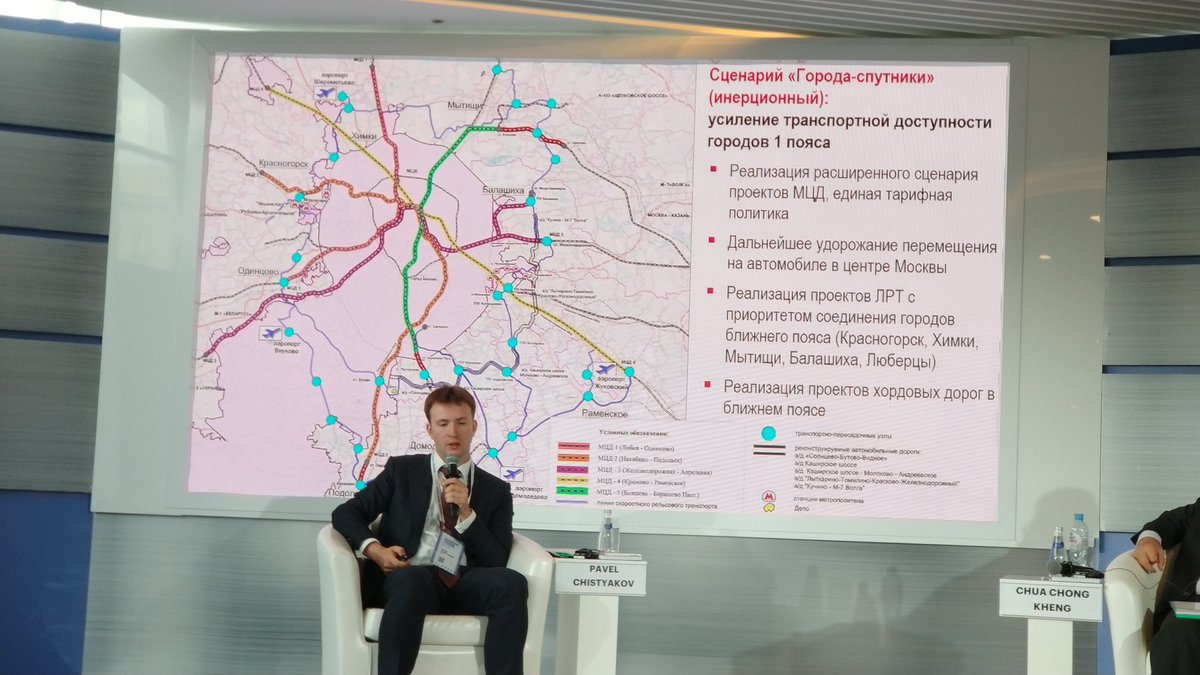

Пример из Московской области иллюстрирует эту историю. Некоторые основополагающие идеи возникли с установлением советской системы планирования в XIX в.20-е годы и популяризация идей «города-сада». Однако советская концепция городов-спутников стала наиболее совершенной как практика планирования и городского развития при правительстве Хрущева в 1960-х годах. Программа представляла собой средство «разуплотнения» крупнейших городов и организации их ближнего периферийного пространства в более ресурсоэффективную и полицентричную систему — путем (пере)размещения «чистых» промышленных функций, объектов НИОКР, населения и жилья вдали от основной город в запланированные самодостаточные сообщества. Эта периферийная центральность была наиболее выражена в столицах и крупнейших городах советских республик, которые испытывали более сильное давление урбанизации. Одним из важнейших факторов были также соображения национальной безопасности перед лицом блока США/НАТО, который целенаправленно наносил ядерный удар по этим основным гражданским объектам «населения» в рамках плана «систематического уничтожения» советского потенциала. Города-спутники представляли собой экспериментальные градостроительные проекты, апробировавшие советские инновации в градостроительстве, социальной инфраструктуре, общественном пространстве, слиянии города и природы, а также в региональном, городском и транспортном планировании. Многие из них были построены как специализированные экономики, основанные на высоких технологиях/науке, и были привлекательными для человеческих талантов, стремящихся переехать в близость к столицам или улучшить свои жилищные/жилые условия. В документе рассматриваются сходства в программе спутниковых городов и современных идеях устойчивого развития городов, таких как пригодные для жизни города, города в 15 минутах ходьбы, зеленые и низкоуглеродные города, устойчивая мобильность, смешанное использование и полицентричное развитие. В документе также очерчены расходящиеся пути городов-спутников и их наследие для современных городских агломераций. После постепенного расширения основных городских районов некоторые спутники были включены в основные города.

Города-спутники представляли собой экспериментальные градостроительные проекты, апробировавшие советские инновации в градостроительстве, социальной инфраструктуре, общественном пространстве, слиянии города и природы, а также в региональном, городском и транспортном планировании. Многие из них были построены как специализированные экономики, основанные на высоких технологиях/науке, и были привлекательными для человеческих талантов, стремящихся переехать в близость к столицам или улучшить свои жилищные/жилые условия. В документе рассматриваются сходства в программе спутниковых городов и современных идеях устойчивого развития городов, таких как пригодные для жизни города, города в 15 минутах ходьбы, зеленые и низкоуглеродные города, устойчивая мобильность, смешанное использование и полицентричное развитие. В документе также очерчены расходящиеся пути городов-спутников и их наследие для современных городских агломераций. После постепенного расширения основных городских районов некоторые спутники были включены в основные города. Более того, с переходом к капитализму в 19 в.В 90-е годы, что соответствовало деауциализации экономики малых городов России, быстрой субурбанизации и ущербу для зеленых насаждений и пригородных экосистем, большинство городов-спутников стало функционально более подчиненным ядру, особенно его рынкам недвижимости, и потеряло многие из своих функции «устойчивости». Тем не менее, исходная ДНК этих городов продолжает задавать импульсы для более полицентричного и распределенного роста постсоветских городов-регионов в форме городов-краев, административной организации мегаполисов и высококвалифицированного трудового потенциала.

Более того, с переходом к капитализму в 19 в.В 90-е годы, что соответствовало деауциализации экономики малых городов России, быстрой субурбанизации и ущербу для зеленых насаждений и пригородных экосистем, большинство городов-спутников стало функционально более подчиненным ядру, особенно его рынкам недвижимости, и потеряло многие из своих функции «устойчивости». Тем не менее, исходная ДНК этих городов продолжает задавать импульсы для более полицентричного и распределенного роста постсоветских городов-регионов в форме городов-краев, административной организации мегаполисов и высококвалифицированного трудового потенциала.

Биографии спикеров:

Д-р Олег Голубчиков

Д-р Олег Голубчиков является лектором по географии человека в Университете Кардиффа.

Ильина Ирина

Ильина Ирина – доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, член Экспертного совета Государственной Думы РФ.